ここでは、マクスウェルの方程式から電磁場が満たす波動方程式を導き、それが満たす汎

関数を示す。

このあたりの説明は、以前示したヘルムホルツ方程式

の話とほとんど同じである。ただ、汎関数の計算に便利なようにちょっとだけ偏微分方程

式の形を変えているのと、計算過程が少し異なる。本質的には全く同じである。

ここでは軸対称構造の共振空洞内の共振モードの電磁場の方程式を示す。この場合、内部

は真空で、金属で囲まれた空間になる。当然、ここの電磁場はマクスウェルの方程式で記

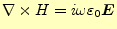

述される。ただし、内部には電荷も電流が無いという条件が付される。マクスウェルの方

程式で、

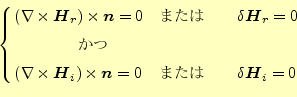

となる。

となる。

また、誘電率と透磁率は一定で、それぞれ

となる。そして、

となる。そして、

の関係がある。式(1)〜(4)は、連立の偏微

分方程式なので、計算しやすい形に直すことにする。

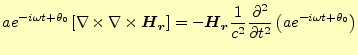

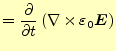

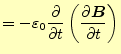

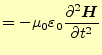

まずは、磁場の方程式を求めることにする。そのために、式(4)の両辺

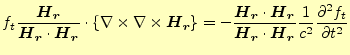

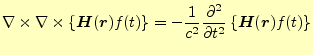

に回転の演算子を作用させる。そうすると、

となる。これは、波動方程式である。電磁波の速度は光速 で、この方程式では

で、この方程式では

|

(8) |

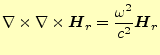

となる。従って、磁場 が満たす方程式は、

が満たす方程式は、

となる。

この式も、場所と時間の両方の項の偏微分方程式なので、解くのは面倒である。

そのため、

と変数分離ができるか考える。通常、変数分離はできるか否かは分からないので、とりあ

えずやってみることにする。式(10)を(9)に入

れると

|

(11) |

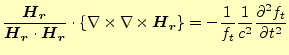

となり、時間と空間の微分を考えると

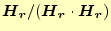

となる。以降、簡素に記述するために、磁場の空間の関数を

は

は

と、時間の関数

と、時間の関数 は

は とする。ここで、変数分離のいつものパター

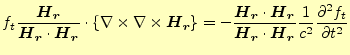

ンで、左辺と右辺に、時間及び空間のみ関数にしたいわけだが、ベクトルの演算なので少

し気をつける。そのため、この式の両辺に

とする。ここで、変数分離のいつものパター

ンで、左辺と右辺に、時間及び空間のみ関数にしたいわけだが、ベクトルの演算なので少

し気をつける。そのため、この式の両辺に

なるベクトルの

内積の演算を施す。すると

なるベクトルの

内積の演算を施す。すると

|

(13) |

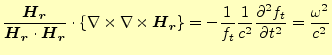

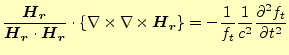

となる。これを整理すると、

|

(14) |

である。この偏微分方程式は、左辺は空間

、右辺は時間

、右辺は時間 のみの関数である。

それぞれ別の独立変数となっているので、この等式が成り立つためには、その値は定数で

なくてはならない。この定数を

のみの関数である。

それぞれ別の独立変数となっているので、この等式が成り立つためには、その値は定数で

なくてはならない。この定数を

とする2。そうすると、

とする2。そうすると、

|

(15) |

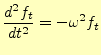

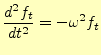

である。2番目と3番目の式から、時間のみの微分方程式がつるられ、それはもはや偏微分

方程式ではなく、常微分方程式

|

(16) |

になる。この微分方程式は、簡単に解けて

となる。ここで、 と

と は初期条件により決まる定数である。これで、変数分

離した解(10)の時間の項が求まったわけである。この時間の項は、三

角関数になっている。

は初期条件により決まる定数である。これで、変数分

離した解(10)の時間の項が求まったわけである。この時間の項は、三

角関数になっている。

残りの空間の項

について、考えなくてならない。それが満たす偏微分

方程式を得るために、時間の項の結果である式(17)を、式

(12)に適用する。すると、

について、考えなくてならない。それが満たす偏微分

方程式を得るために、時間の項の結果である式(17)を、式

(12)に適用する。すると、

|

(18) |

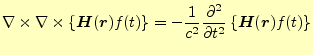

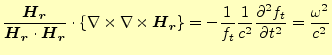

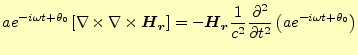

となる。時間の項の微分を行うと、

となる。即ち時間の微分

は、

は、 に置き換えられるので

ある。さらに整理すると、

に置き換えられるので

ある。さらに整理すると、

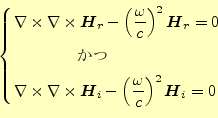

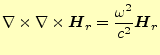

となる。これが、磁場の空間の偏微分連立方程式で、境界条件を課して解くことになる。

その解は磁場の空間分布を表す。これと、式(17)を掛けあわせた

ものが実際の電磁場の状態を表す。

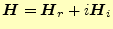

この方程式の解は波になっており、電磁場は複素数で書かれるのが普通である。従って、

式(20)の

は複素数である。磁場を実数部

と虚数部

は複素数である。磁場を実数部

と虚数部

| |

|

(21) |

| |

|

(22) |

とする。磁場の空間部分布を表す複素数

の

の

は太文字で、その

実数部である

は太文字で、その

実数部である

の

の は通常の書体で記述しているので注意してほしい。これら

を使って、式(20)を実数部と虚数部を分けた方程式にすると、

は通常の書体で記述しているので注意してほしい。これら

を使って、式(20)を実数部と虚数部を分けた方程式にすると、

| |

|

(23) |

| |

|

(24) |

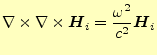

となる。式(20)は、この2つの微分方程式を含んでいること

を忘れてはならない。

特に、進行波(Travelling Wave)を解析するときには、磁場は複素数になるので注意が必

要である。しかし、双方の方程式は同じではないか、と言う疑問が湧くかもしれない。微

分方程式は同じであるが境界条件が異なるから、実数部と虚数部の解は異なる。

定在波(Standing Wave)の場合は、実数部のみを考える。磁場は実数とするのである。

虚数部としても良いが、今までの慣習で実数部のみとする事になっている。

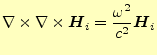

以上で、高周波電磁場の磁場が満たすべき方程式を示した。磁場と全く同じ方法で、電場

が表す方程式を計算できる。それは

となる。

電磁場分布を表す方程式は、磁場を表す式(20)と電場を表す

式(25)がある。それぞれは、独立ではなくマクスウェルの方

程式の式(3)や(4)で関連づけられている。

境界条件を考え計算しやすい方の場を求め、もう一方の場はマクスウェルの方程式に代入

(微分)することにより計算することになる。

ここでは、磁場の空間分布を示す式(20)の汎関数を示す。電場

についての式(25)も同じなので、読み替えてほしい。

式(20)の汎関数は

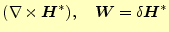

である。ここで、

は磁場の空間分布である。式(20)で

は

は磁場の空間分布である。式(20)で

は

としていたが、簡潔に記述するために、添え字の

としていたが、簡潔に記述するために、添え字の

を省くこと

にする。また、アスタリスク

を省くこと

にする。また、アスタリスク は複素共役(complex conjugate)を表す。このように

複素共役を使うと、汎関数が実数になり、ちょっとだけ計算が簡単になる。また、汎関数

はエネルギーに関係していることが多く、このようにすると磁場のエネルギーに関係した

量になるのである。わざわざ、複素共役を使わないで計算しても同じ結果が得られる。こ

の場合は、汎関数が複素数になる。

は複素共役(complex conjugate)を表す。このように

複素共役を使うと、汎関数が実数になり、ちょっとだけ計算が簡単になる。また、汎関数

はエネルギーに関係していることが多く、このようにすると磁場のエネルギーに関係した

量になるのである。わざわざ、複素共役を使わないで計算しても同じ結果が得られる。こ

の場合は、汎関数が複素数になる。

それでは、この式の第1 変分がゼロになる条件が式(20)を満足

するかどうか調べる。第一変分は、

を

を

変化させたときの微小変化

量で

変化させたときの微小変化

量で

|

![$\displaystyle =F[\boldsymbol{H}+\delta\boldsymbol{H}]-F[\boldsymbol{H}]$](img64.png) |

|

| |

![$\displaystyle =\int\left[ \left\{\nabla\times\left(\boldsymbol{H}+\delta\boldsy...

...ght) \cdot \left(\boldsymbol{H}^\ast+\delta\boldsymbol{H}^\ast\right) \right]dV$](img65.png) |

|

| |

![$\displaystyle \qquad\qquad -\int\left[ \left(\nabla\times \boldsymbol{H}\right)...

...\left(\frac{\omega}{c}\right)^2\boldsymbol{H}\cdot\boldsymbol{H}^\ast\right ]dV$](img66.png) |

|

| |

2次の微少量を無視すると |

|

| |

![$\displaystyle =\int\left[ \left(\nabla\times \boldsymbol{H}\right)\cdot\left(\n...

...symbol{H}^\ast+ \boldsymbol{H}^\ast\cdot\delta\boldsymbol{H} \right\} \right]dV$](img67.png) |

|

| |

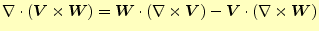

ベクトル恒等式

を 上 手につかう を 上 手につかう |

|

| |

あるいは あるいは

あるいは あるいは

とする。 とする。 |

|

| |

![$\displaystyle =\int\left[ -\nabla\cdot\left\{(\nabla\times \boldsymbol{H})\time...

...rac{\omega}{c}\right)^2(\boldsymbol{H}\cdot\delta\boldsymbol{H}^\ast) \right]dV$](img72.png) |

|

| |

![$\displaystyle \qquad\qquad+\int\left[ -\nabla\cdot\left\{(\nabla\times \boldsym...

...rac{\omega}{c}\right)^2(\boldsymbol{H}^\ast\cdot\delta\boldsymbol{H}) \right]dV$](img73.png) |

|

| |

この式に発散定理を使い、式を整理すると |

|

| |

![$\displaystyle =-\int\left[ (\nabla\times \boldsymbol{H})\times\delta\boldsymbol...

...s \boldsymbol{H}^\ast )\times\delta\boldsymbol{H} \right]\cdot\boldsymbol{n}dS+$](img74.png) |

|

| |

![$\displaystyle \qquad\qquad \int\left[ \left\{\nabla\times\nabla\times\boldsymbo...

...ega}{c}\right)^2 \boldsymbol{H}^\ast\right\}\cdot\delta\boldsymbol{H} \right]dV$](img75.png) |

(27) |

となる。

いつものように、任意の

に対して、この第一変分

に対して、この第一変分 がゼロになる

条件を考える。しかし、今回は今までの「軸対称静電場の汎関数

」や「軸対称静磁場の汎関数

」と趣が異なり、関数が複素数になっている。第1変分

がゼロになる

条件を考える。しかし、今回は今までの「軸対称静電場の汎関数

」や「軸対称静磁場の汎関数

」と趣が異なり、関数が複素数になっている。第1変分 は実数であるが、

は実数であるが、

や

や

は複素数である。この複素数の実数部と虚数部の変化に対して、第1変分

がゼロとならなくてはならない。わかりやすくするために、複素数になっている部分を

は複素数である。この複素数の実数部と虚数部の変化に対して、第1変分

がゼロとならなくてはならない。わかりやすくするために、複素数になっている部分を

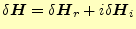

| |

|

(28) |

| |

|

(29) |

と実数部と虚数部に分ける。これらを、式(27)に代入すると、

となる。これが、実数部と虚数部に分けた汎関数の第1変分である。もちろん、任意の

に対して、これがゼロになる条件を考えるのである。任意の

に対して、これがゼロになる条件を考えるのである。任意の

と言うことは、任意の

と言うことは、任意の

と

と

に対して、第

1変分がゼロになる条件を探すのである。

に対して、第

1変分がゼロになる条件を探すのである。

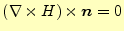

そのためには、この式の右辺第1項と2項がともにゼロにならなくてはならない。右辺第1

項は、境界条件を表し、

の場合、ゼロとなる。通常は、

とする。これが自然境界条件

で、ノイマン条件となる。この磁場の回転は、式(4)より、

とする。これが自然境界条件

で、ノイマン条件となる。この磁場の回転は、式(4)より、

となる。従って、ノイマン条件は、

となる。従って、ノイマン条件は、

と書き直すことができる。すなわち、電場と境界の法線方向が一致

するのである。これは、金属の境界条件である。すなわち、境界を指定しなければ、自然

に金属の境界条件が満足されるのである。一方、

と書き直すことができる。すなわち、電場と境界の法線方向が一致

するのである。これは、金属の境界条件である。すなわち、境界を指定しなければ、自然

に金属の境界条件が満足されるのである。一方、

はディレクイ条件で、

境界の値を指定した場合である。

はディレクイ条件で、

境界の値を指定した場合である。

第2項がゼロとなるのは、

となる必要がある。これは、マクスウェルの方程式から導かれた磁場の偏微分方程式

(25)と全く同等である。

以上のことから、高周波の電磁場の磁場を計算するためには、式

(26)の第一変分をゼロにすればよいことが分かる。静磁場のマ

クスウェルの方程式は、式(26)の第1変分をゼロにするのと等

しいのである。

電場については、ここでは計算しないが、全く同じ手順で求められる。そして、結果も全

く同じである。

ホームページ: Yamamoto's laboratory

著者: 山本昌志

Yamamoto Masashi

平成19年8月20日

![]() となる。

となる。

![]() について、考えなくてならない。それが満たす偏微分

方程式を得るために、時間の項の結果である式(17)を、式

(12)に適用する。すると、

について、考えなくてならない。それが満たす偏微分

方程式を得るために、時間の項の結果である式(17)を、式

(12)に適用する。すると、

![]() は複素数である。磁場を実数部

と虚数部

は複素数である。磁場を実数部

と虚数部

![]() を

を

![]() 変化させたときの微小変化

量で

変化させたときの微小変化

量で

![$\displaystyle =\int\left[ \left\{\nabla\times\left(\boldsymbol{H}+\delta\boldsy...

...ght) \cdot \left(\boldsymbol{H}^\ast+\delta\boldsymbol{H}^\ast\right) \right]dV$](img65.png)

![$\displaystyle \qquad\qquad -\int\left[ \left(\nabla\times \boldsymbol{H}\right)...

...\left(\frac{\omega}{c}\right)^2\boldsymbol{H}\cdot\boldsymbol{H}^\ast\right ]dV$](img66.png)

![$\displaystyle =\int\left[ \left(\nabla\times \boldsymbol{H}\right)\cdot\left(\n...

...symbol{H}^\ast+ \boldsymbol{H}^\ast\cdot\delta\boldsymbol{H} \right\} \right]dV$](img67.png)

![$\displaystyle =\int\left[ -\nabla\cdot\left\{(\nabla\times \boldsymbol{H})\time...

...rac{\omega}{c}\right)^2(\boldsymbol{H}\cdot\delta\boldsymbol{H}^\ast) \right]dV$](img72.png)

![$\displaystyle \qquad\qquad+\int\left[ -\nabla\cdot\left\{(\nabla\times \boldsym...

...rac{\omega}{c}\right)^2(\boldsymbol{H}^\ast\cdot\delta\boldsymbol{H}) \right]dV$](img73.png)

![$\displaystyle =-\int\left[ (\nabla\times \boldsymbol{H})\times\delta\boldsymbol...

...s \boldsymbol{H}^\ast )\times\delta\boldsymbol{H} \right]\cdot\boldsymbol{n}dS+$](img74.png)

![$\displaystyle \qquad\qquad \int\left[ \left\{\nabla\times\nabla\times\boldsymbo...

...ega}{c}\right)^2 \boldsymbol{H}^\ast\right\}\cdot\delta\boldsymbol{H} \right]dV$](img75.png)

![]() に対して、この第一変分

に対して、この第一変分![]() がゼロになる

条件を考える。しかし、今回は今までの「軸対称静電場の汎関数

」や「軸対称静磁場の汎関数

」と趣が異なり、関数が複素数になっている。第1変分

がゼロになる

条件を考える。しかし、今回は今までの「軸対称静電場の汎関数

」や「軸対称静磁場の汎関数

」と趣が異なり、関数が複素数になっている。第1変分![]() は実数であるが、

は実数であるが、

![]() や

や

![]() は複素数である。この複素数の実数部と虚数部の変化に対して、第1変分

がゼロとならなくてはならない。わかりやすくするために、複素数になっている部分を

は複素数である。この複素数の実数部と虚数部の変化に対して、第1変分

がゼロとならなくてはならない。わかりやすくするために、複素数になっている部分を

![$\displaystyle = -2\int\left[ (\nabla\times \boldsymbol{H}_r)\times\delta\boldsy...

...mes \boldsymbol{H}_i)\times\delta\boldsymbol{H}_i \right]\cdot\boldsymbol{n}dS+$](img84.png)

![$\displaystyle \qquad\qquad 2\int\left[ \left\{\nabla\times\nabla\times\boldsymb...

...mega}{c}\right)^2 \boldsymbol{H}_i\right\}\cdot\delta\boldsymbol{H}_i \right]dV$](img85.png)