5 基本制御構造(選択)

C言語の選択には,ifとswitchがある.ここでは,それぞれについて説明する.5.1 if else文(p.138)

プログラム中で,「もし○○ならば,△△する」というような処理をしたい場合, ifという命令を使う.また,「もし,○○ならば△△する,さもなければ□□する」 という場合は,ifとelseを使う.ここでは,このifやelseの使い方 を学習する.5.1.1 処理が1つの場合

最初は一番単純な,「もし○○ならば,△△する」という構文を示す.とくに,△△の部 分が1つの文で表せる場合である.このような場合は,次のように,書く.書式

if(制御式)文; |

以下のようなプログラムが,この構文の使用例である.

if(a<=10) printf("aは,10以下です\n");

- aが10以下ならば,

- 「aは,10以下です」と表示する.

5.1.2 ブロックで処理する場合

先ほどの構文では,実行できる文は1個に限られる.「もし○○ならば,△△し,□□し,書式

if(制御式){

文1;

文2;

文3;

}

|

以下のようなプログラムが,この構文の使用例である.

if(0<=a && a<=10){

printf("aは,0以上\n");

printf("かつ\n");

printf("aは,10以下です\n");

}

-4pt

- もし,aが0以上,かつ,10以下ならば,

-4pt

- 「aは,0以上」と表示する.

- 「かつ」と表示する.

- 「aは,10以下です」と表示する.

5.1.3 2分岐の場合

「もし○○ならば△△し,さもなければ□□する」というように,条件により二者択一の 選択処理が必要な場合がある.これは,次のように書く.書式

if(制御式){

文1;

文2;

文3;

}else{

文4;

文5;

文6;

}

|

以下のようなプログラムが,この構文の使用例である.

if(0<=a && a<=10){

printf("aは,0以上\n");

printf("かつ\n");

printf("aは,10以下です\n");

}else{

printf("aは,0未満\n");

printf("または\n");

printf("aは,10より大きい\n");

}

- もし,aが0以上,かつ,10以下ならば,

-4pt

- 「aは,0以上」と表示する.

- 「かつ」と表示する.

- 「aは,10以下です」と表示する.

- さもなければ

-4pt

- 「aは,0未満」と表示する.

- 「または」と表示する.

- 「aは,10より大きい」と表示する.

5.1.4 連続制御の分岐

「もし○○ならば書式

if(制御式1){

文1;

文2;

}else if(制御式2){

文3;

文4;

}else if(制御式3){

文5;

文6;

}else{

文7;

文8;

}

|

この構文のフローチャートを,図9に示す.このフローチャートを見てわか るように,最初に真となった制御式に続くブロック内が実行される.それ以降,真になっ ても,そのブロックは実行されない.どの制御式も真にならない場合,最後のelse のブロックが実行される.即ち,実行されるブロックは1個のみである.else ifの 段数をいくらでも増やせることは,言うまでもない.

また,elseが無い構文も許される.この場合,真となる制御式がない場合,どの ブロックも実行されず,この構文から抜ける.

つぎのプログラムが,この構文の使用例である.

if(a < 0){

printf("aは,0以下\n");

}else if (0 <= a && a < 1){

printf("aは,0以上\n");

printf("かつ\n");

printf("aは,1未満\n");

}else if (1 <= a && a < 10){

printf("aは,1以上\n");

printf("かつ\n");

printf("aは,10未満\n");

}else{

printf("aは,10以上\n");

}

- もし,aが0未満ならば,

- 「aは,0以下」と表示する.

- さもなければ,もし,aが0以上,かつ,1未満ならば

-4pt

- 「aは,0以上」と表示する.

- 「かつ」と表示する.

- 「aは,1未満」と表示する.

- さもなければ,もし,aが1以上,かつ,10未満ならば

-4pt

- 「aは,1以上」と表示する.

- 「かつ」と表示する.

- 「aは,10未満」と表示する.

- さもなければ

- 「aは,10以上」と表示する.

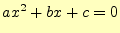

- [練習2]

- キーボードから二次方程式

の係数

の係数 を読み込む.

係数の値にしたがい「異なる2つの実数解があります.」あるいは

「重根です.」,「2つのことなる虚数解があります.」--と表示す

るプログラムを作成せよ.

を読み込む.

係数の値にしたがい「異なる2つの実数解があります.」あるいは

「重根です.」,「2つのことなる虚数解があります.」--と表示す

るプログラムを作成せよ.

5.2 switch文(p.147)

if文は,選択肢が少ない場合,わかりやすい記述ができる.しかし,選択肢が多く なると,記述は複雑になり,分かりにくいプログラムとなる.そのような場合は, if文の代わりにswitch文を使うことができる.この構文のフローチャートを,図10に示す.これは,式の値により,それ にマッチしたブロック4が実行される.もし,どれもマッチしなければ,defaultが実行される. default文は無くてもよいが,その場合はどのブロックも実行されない場合がある.

文の集まりのブロックの最後には,bread文を書く.この break 文が無いと,マッチしたブロック以降の他のブロックも実行される.コード ブロックを表す中括弧{ }が無いので,こうすることになっている.この break文でswitch文の終わりを示す中括弧(})から抜け出す.

式や定数式の値の型は,intまたはcharでなくてはならない.定数式の方は, コンパイル時に,評価できなくてはならない.

caseの後の定数式は,ラベルである.ラベルの後は,コロン(:)をつける.文 の終わりを示すセミコロン(;)ではない.

つぎのプログラムが,この構文の使用例である.

switch(a){

case 1:

printf("あなたは,1と答えました.\n");

printf("不正解です.\n");

break;

case 2:

printf("あなたは,2と答えました.\n");

printf("不正解です.\n");

break;

case 5:

printf("あなたは,5と答えました.\n");

printf("正解です\n");

break;

default:

printf("質問にまじめに答えろ.\n");

}

- aが1ならば,以下を実行する.

-4pt

- 「あなたは,1と答えました.」と表示する.

- 「不正解です.」と表示する.

- switchの構文から抜ける.

- aが2ならば,以下を実行する.

-4pt

- 「あなたは,2と答えました.」と表示する.

- 「不正解です.」と表示する.

- switchの構文から抜ける.

- aが5ならば,以下を実行する.

-4pt

- 「あなたは,5と答えました.」と表示する.

- 「正解です.」と表示する.

- switchの構文から抜ける.

- どれにもマッチしなければ,以下を実行する..

- 「質問にまじめに答えろ.」と表示する.

ホームページ: Yamamoto's laboratory

著者: 山本昌志 Yamamoto Masashi

平成19年5月16日

![\includegraphics[keepaspectratio, scale=1.0]{figure/if_0.eps}](img6.png)

![\includegraphics[keepaspectratio, scale=1.0]{figure/if_1.eps}](img8.png)

![\includegraphics[keepaspectratio, scale=1.0]{figure/if_2.eps}](img9.png)

![\includegraphics[keepaspectratio, scale=1.0]{figure/if_3.eps}](img15.png)

![\includegraphics[keepaspectratio, scale=1.0]{figure/switch.eps}](img18.png)